検査について知りたい

検査課概要

当院検査課では、X線撮影・造影検査をはじめCT・MRI・血管造影検査・生理検査(負荷心電図、ホルター心電図など)をおこなっております。検査科スタッフは、放射線科医師2名(常勤1名・非常勤1名)がCT・MRIなどの読影レポートを作成しています。また診療放射線技師・臨床検査技師で診療・健診の業務を行なっています。

X線テレビ撮影装置

あらゆる部位、さまざまな検査に対応できる汎用機X線テレビシステム。透視下で各臓器を観察、要所で的確に撮影が行えます。

マンモグラフィ

マンモグラフィーは、乳房の状態を写すためのエックス線撮影装置です。「乳房」を意味するドイツ語の「Mamma(マンマ)」が語源となっています。乳房を上下と左右から板ではさみ、乳房用エックス線装置で撮影します。 乳がんの場合、砂をまいたような非常に小さな石灰化像や、不整形な腫瘤影が見られます。古い乳腺炎や乳腺症の場合には、比較的大きな石灰化像が見られ、乳がんと区別するのに役立ちます。

乳がんは年々増加の傾向を示しています。かつては乳房をすべて切り取る手術が多く行われていましたが、現在では早期に発見すれば、乳房の一部を切り取るだけですむような乳房温存手術が積極的に行われています。

一般的に、乳がんがはっきりとしたしこりとして触れるようになるまでには7~10年くらいかかるといわれています。

早期発見のために、40歳を過ぎたら、たとえ乳房にしこりを触れなくても、最低2年に1回はマンモグラフィーを含む乳腺ドックを受けられることをおすすめします。

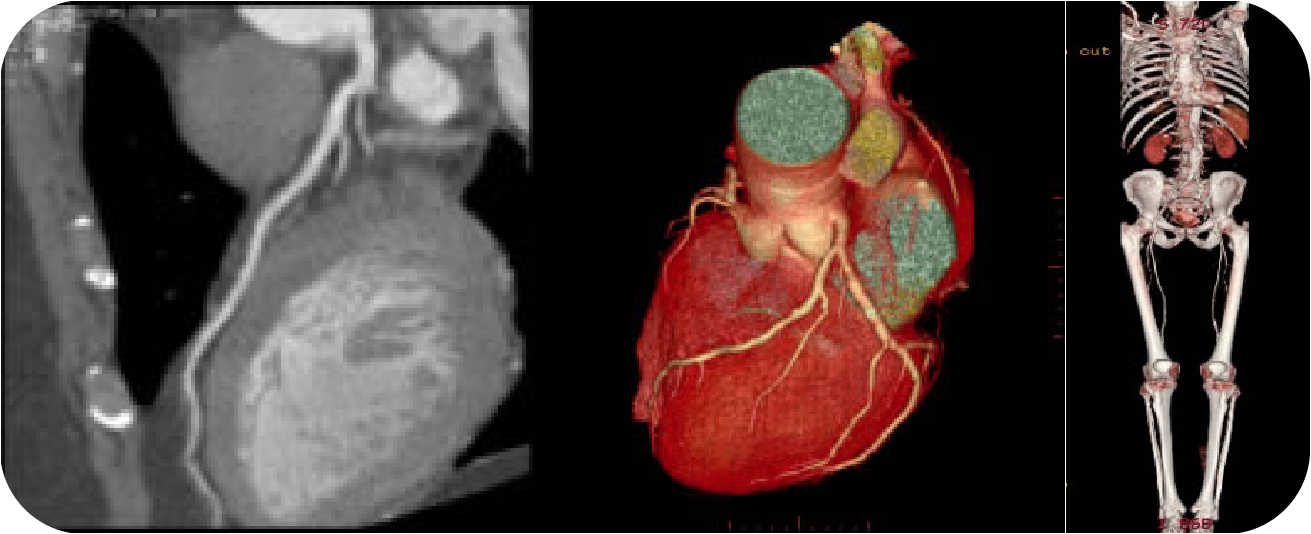

CT

CTとは、コンピューター断層撮影とよばれ、「 Computed Tomography 」の略です。

CT検査は専用のベットに横になり、大きな輪の中に入ります。ベットを順次移動しながらX線を対軸方向と直行する方向に360度から照射し、透過してきたX線を検出器で測定しコンピュータ処理し体の断面 ( 輪切り ) 画像として画像化する検査です。 X線検査では見つけることのできない小さな病変や組織の変化を画像化します。

CT検査には、造影剤を使用する「造影CT検査」と使用しない「単純CT検査」があります。一般的には単純CT検査を行い、単純CT検査でわかりにくい部位や検査目的によって造影CT検査を行います。造影剤を使用することで各臓器や病変の境界がわかりやすくなります。また、造影剤の描出速度は体内の血流と同じなので、正常組織と腫瘍性病変の造影剤の時間的変化により病変を確定できます。

MRI

MRI検査とは、強い磁石が埋め込まれたトンネルの中に入っていただき、電波を使って体内の様子を「たて」「よこ」「ななめ」とあらゆる方向で撮影し画像化する検査です。X線を使わないので被ばくはなく痛みもありませんが、撮影中は工事現場のような大きな音がします。検査時間は30分程度で、検査中は安静にしてなるべく動かないで頂きます。検査を受けられる患者さんのご協力により、正しい診断、治療に役立つ貴重な情報を得ることができます。

検査を受ける上での注意

強い磁石の中に入るので、「心臓にペースメーカーを使用されている方」 は検査を受けることができません。また、手術などで体内に金属を入れてある方は「いつ頃の手術か?」、「金属の材質は何か?」の確認が必要になり、場合によっては検査を受けることが出来ません。

検査を受けるための注意

・検査時には基本的に検査衣に着替えていただきます。

・身に付けている金属類はすべて外してください。

画像に影響がでるもの: 貴金属類・カイロ・ベルト・エレキバン・義歯など

自体が壊れます: 時計・補聴器・万歩計・携帯電話など

使用不能になります: キャッシュカード・テレホンカード・定期券・各種磁気カードなど

超音波画像診断装置

超音波検査とは超音波(耳で聞こえる音よりも周波数が高い音)を用いて体の内部を観察する検査法です。検査する対象臓器がある皮膚面にゼリーを塗り、探触子という超音波を送受信する器具をあて、

身体の内部を観察します。

主な対象臓器としては、肝臓、胆嚢、脾臓、腎臓、膵臓、膀胱、虫垂などの腹部臓器、乳房、甲状腺、耳下腺などの体表臓器です。

腹部超音波(エコー)

主に肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・膀胱などの臓器を観察します。

検査時は腹部にゼリーをつけ機器をあてますので、お腹を広く出して仰向けに寝てもらい、臓器が見やすくなるよう息を吸ったり吐いたりしていただきます。

基本は絶食の状態で検査を行います。食事をすると胆嚢から胆汁(消化液)が分泌され胆嚢が小さくなり内部の観察ができなくなります。また、食事の影響で腸の動きも活発になりガスが多くなって腹部の臓器が見えづらくなります。お水やお茶は飲んでも構いませんが、牛乳や砂糖の入った飲料水は控えてください。

心臓エコー

左側を下に横向きの状態で、胸の部分に機器をあてます。

心臓の大きさや形状、壁の厚さや動き。、弁の異常、血流の評価をしていきます。

体表エコー

全身の皮下腫瘤や体表の病変の有無や性状を観察していきます。

乳腺

両側の乳房と腋窩の病変の有無や性状を観察します。

上半身は検査着に着替えていただき、胸全体にゼリーをつけて観察していきます。

甲状腺、頚動脈

首周辺にゼリーをつけますので、襟元を広く開けていただき、頭が少し下がった姿勢(枕を外して)で検査します。

心電図

心臓の電気活動を心電計により解析記録したものが心電図です。記録方法は身体の両手、両足、前胸部合計10個の電極をつけ、12誘導心電図を記録します。心電図でわかることは不整脈、心筋梗塞、電解質異常、薬物の効果判定、心臓の肥大、電気軸、治療後の判定、経過観察や予後の判定などがわかります。

長時間心電図記録器(ホルター心電図)

ホルター心電図は日常生活の心電図を記録し、観察する検査です。動悸、息切れ、フラつきや胸の痛みなどの症状があった時の心電図はどのような状態かなどを24時間の心電図変化を捉えることが目的の検査です。

検査の流れは、胸部に電極シールを貼り、記録装置を身につけ、いつも通りの生活を送っていただきます。

丸1日経ったら、来院していただき装置を取り外し、後日結果説明を行います。

検査中は機器の取扱いにご注意いただき、入浴・シャワーはできません。IH調理器・電気毛布・電気カーペットのご使用も控えていただきます。

運動負荷心電図測定装置(トレッドミル)

トレッドミル運動負荷検査は、心電図・血圧をモニターしながら、運動することで心臓に負荷をかけて、安静時には分からない狭心症や不整脈などの診断を行います。

行っていただくのは、次第に速度が速くなったり、傾斜がつき坂道のようになるベルトコンベアの上を歩く運動です。上半身に電極シールと、機器、血圧計を装着し、運動中心電図と血圧を注意深くモニターし、個々の目標心拍数に到達した場合、症状や心電図変化が現れた場合やご本人の状態を見ながら運動を終了します。

検査は、検査技師と循環器医師も立会って、行っていきます。

上半身は検査着に着替えていただきます。下半身は動きやすい服装、運動靴でお越し下さい。

肺機能測定器(電子式スパイロメーター)

肺の一番重要な機能は、体内に酸素を取り入れ、体外に二酸化炭素を排出することです。この機能がうまく営まれるためには、換気、ガスと血流の分布、拡散、肺循環が正常である必要があります。このいずれかの部分に障害が生じると正常にガス交換ができなくなります。その障害を定性的、定量的に検査するのが肺機能検査です。

消化管内視鏡検査

上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)

「胃カメラ」ともいわれます。内視鏡を口から胃の中に入れて、先端についている超小型のカメラで胃の中の様子を直接モニター画面に映し出して観察します。技術の進歩により、内視鏡はとてもコンパクト(細いものは外径約5mm)になり、以前ほど苦しい思いをすることなく検査が受けられるようになりました。微小な病変や識別しにくい病変の検査では、スコープ先端から目的部位に色素を散布して病変部を目立たせることもできます。X線検査にくらべて、直接観察ができるため、微小な病変の発見にすぐれています。

また、スコープ先端に装着した鉗子(かんし)により、組織を採取し、回収して病理(びょうり)診断用のサンプルを採取したり、ポリープ等を切除することもあります。また、出血部位を止血することもあります。